基本の木会議とは?

2ヶ月に一回のペースで開催される、やまとわの全体ミーティング。「森をつくる暮らしをつくる」ってどういうことだろう?に立ち返る時間。

今、やまとわのメンバーでどんなことを考えたらいいか、テーマも開催場所もその時の担当者が自由に決めることができます。

3月中旬、気持ち良いお天気の中、第36回基本の木会議を行いました。

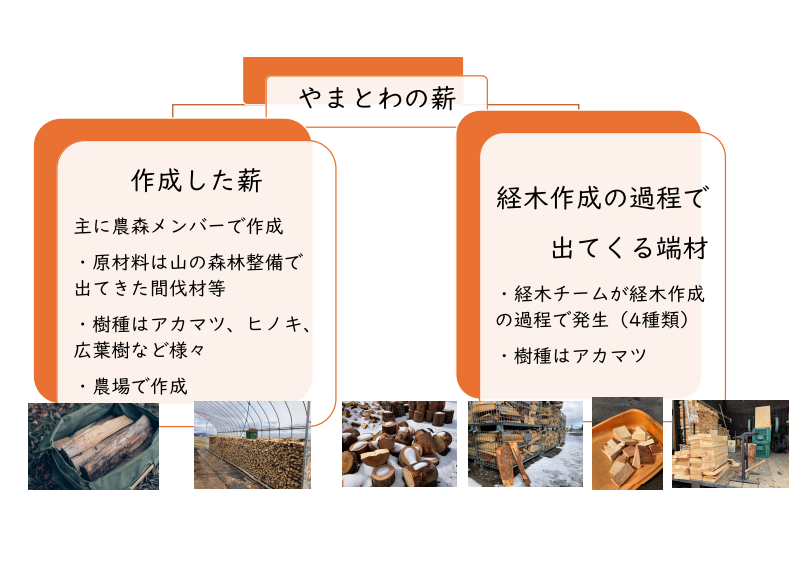

今回のテーマは“36officeの薪と庭”。まず最初に「やまとわの薪事情」ということで、普段使用している薪について説明がありました。

販売はしているの?

誰がつくっているの?

どうやってつくっているの?

なんかいろいろなかたちがあるよね…

普段からボイラーや薪ストーブでたくさん使用している薪ですが、知っているようで知らないことも多く、特に経木ができるまでの過程で、4種類の端材が出るということを初めて知りとても驚きました。

経木制作の過程で出る端材を日常の業務で薪として使っている担当者が、薪の使用感と課題を話します。

「小さな端材はすぐに燃えてしまうので、少し大きめの皮つき丸太を割ったものの方が火持ちが良い」

「40㎝未満サイズの薪は、小さいので積むのが難しいのが課題」

「経木を削った後の端材は、板状のため燃えにくい。少し割ると使いやすいと思う」

これに加えて、年間を通じた薪の利用先や販売先が確保できていないことや、経木の端材についてはほとんどが自社利用であり保管方法や利用方法も確立されていないことなどが、課題として共有されました。

今日は、長さ40㎝未満の小さい薪を積むための薪棚を製作します。

薪に続いては、もうひとつのテーマである庭について。

昨年5月に行った第31回基本の木会議“鳩吹山から山採り苗を収穫して素敵な36の庭をつくろう”で植えた山採り苗のその後の様子について説明がありました。6割くらいが根付いたそうで、秋には大きめのコナラを追加で移植したといいます。

この庭にグラスガーデンやハーブガーデンをつくるため、今年の春と秋、2回に分けて草本やハーブ類を植えていく予定があるということで、今日は道になる部分にアカマツのチップをまくワークを行います。

全体のワークの説明が終わると、4チームに分かれます。玉切り丸太を薪割り、庭の道にアカマツチップをまく作業、残り2チームは薪棚づくり。それぞれを15分で入れ替わりながら行いました。

薪割りでは、スパッと一度で割れる人、何度やってもなかなか割れない人。やったことがある人や今日が初めての人。色々な人がいましたが、上手な人がコツを伝えて協力しながら割っていきます。良いポイントに刃が入ると、心地よい音が響いて次々と割れていきました。

薪棚の材料にも一部、経木の端材を用いました。すぐに作れるようにあらかじめカットされています。治具(組み立ての際に木材の位置を指示・誘導するために用いる補助工具)を用いながら、インパクトで穴をあける人、ビスを止める人。脚を作る人、組み立てる人など、作業を分担して1チーム4台の薪棚を仕上げました。

庭では、目印に添って道になる部分にアカマツのチップを敷きます。雨水が適度に流れ、同時に土は流れないように斜面の下側に枝を敷き、チップも枝側に多めに敷くよう工夫しました。さらに敷いた枝に足が引っかからないよう、枝を整えてその上にもチップをかぶせます。

最後に完成した薪棚に薪を載せ、薪棚を4つ重ねました。薪を載せた状態でも、ふたりで運べるように設計されています。

全てのワークが終わり、振り返りは外のテーブルで行いました。各チームからひとりずつ、感想を言います。

「薪割りが楽しかった。庭も道ができると見え方がこんなにも変わるんだなと思った」

「久しぶりに薪割りをして、身体を動かすのは良いなと思った。パソコン仕事だけしているのは良くないですね」

「経木の工程で出る端材について、詳しく知ることができて良かった。薪棚を作っている中で、寸法が合わなくてケンカになりそうでした笑」

昨年5月に山採りしてきたツツジの新芽が大きくなっていました。

「タラの芽は今年も楽しめそうかな~」「柿の葉でお茶をつくりたいんですよ」「笹って入浴剤になるみたい」

森の近くのテーブルでお昼ご飯を食べながら、スタッフ同士でそんな話題になりました。

春がもうすぐそこまで来ています。