基本の木会議とは?

3ヶ月に一回のペースで開催される、やまとわの全体ミーティング。「森をつくる暮らしをつくる」ってどういうことだろう?に立ち返る時間。

今、やまとわのメンバーでどんなことを考えたらいいか、テーマも開催場所もその時の担当者が自由に決めることができます。

暑さが厳しかった今年の夏の名残を感じつつも、栗の木の下にはおいしそうな栗の実がたくさん落ちている9月中旬、第38回基本の木会議を行いました。

これまでの基本の木会議は2時間~2時間半の開催でしたが、今回は半期のタイミングということもあり、初めて一日かけて開催しました。

まずは、上半期の振り返り。農と森事業部、木工事業部、森事業部、暮らし事業部それぞれの代表者が資料を使いながら説明しました。他の事業部がどんなことをやっているのかなかなか知る機会がなかったので、詳しく知ることができてとても良かったです。

今回の基本の木会議のテーマは「大地と人」。

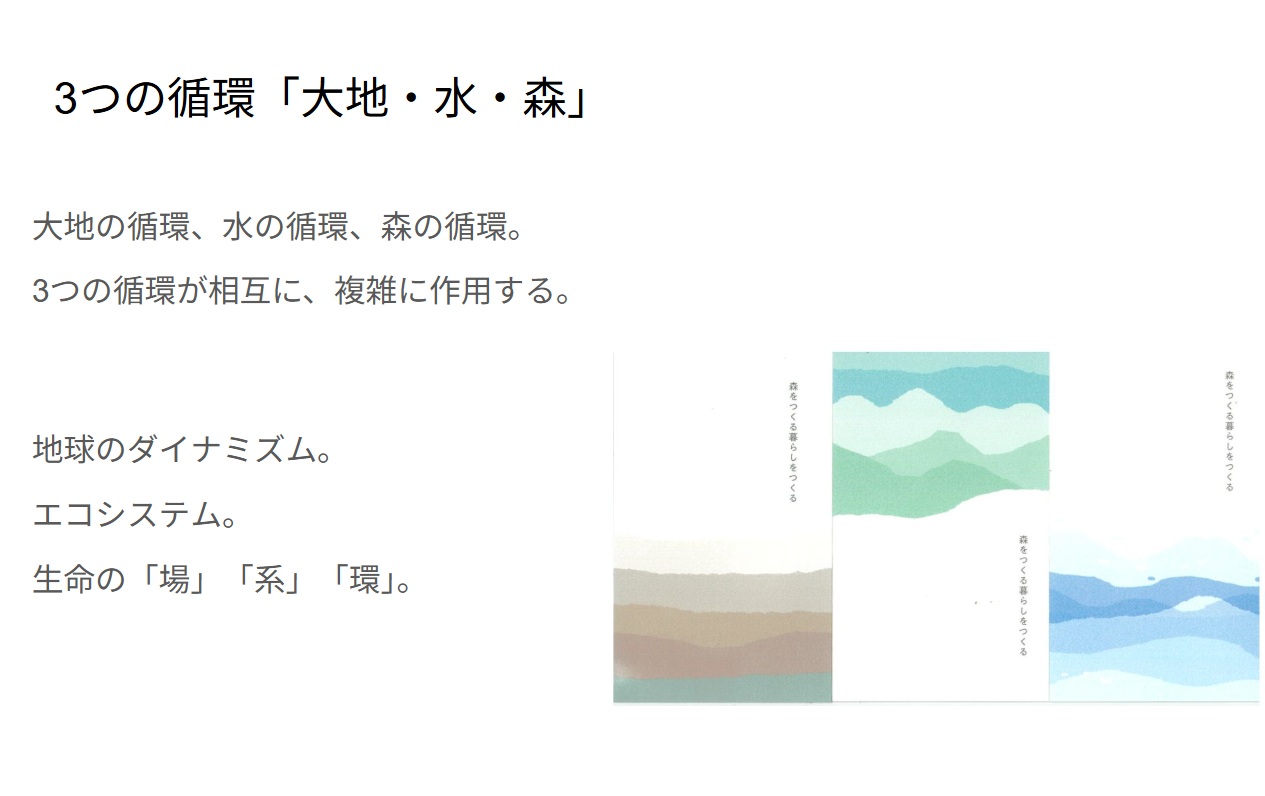

まず最初に今回の担当者からやまとわの理念「森をつくる 暮らしをつくる」について、ここには「暮らしをつくる森」と「森をつくる暮らし」というふたつの矢印があるという話がありました。

また、やまとわの名刺デザインは「大地・水・森」の3種類。これまでの基本の木会議では森や水をテーマにしたことはあるけど、大地はあまり扱っていなかったことから、今回のテーマに選んだそうです。

大地ってなんだろう

基本の木会議のテーマが決まったものの、担当者4人の中で「大地ってなんだろう?」という疑問がわいて来たといいます。この夏、4名の担当者が地球、日本、長野、西箕輪それぞれの大地について学んだことを、資料を用いながら説明してくれました。

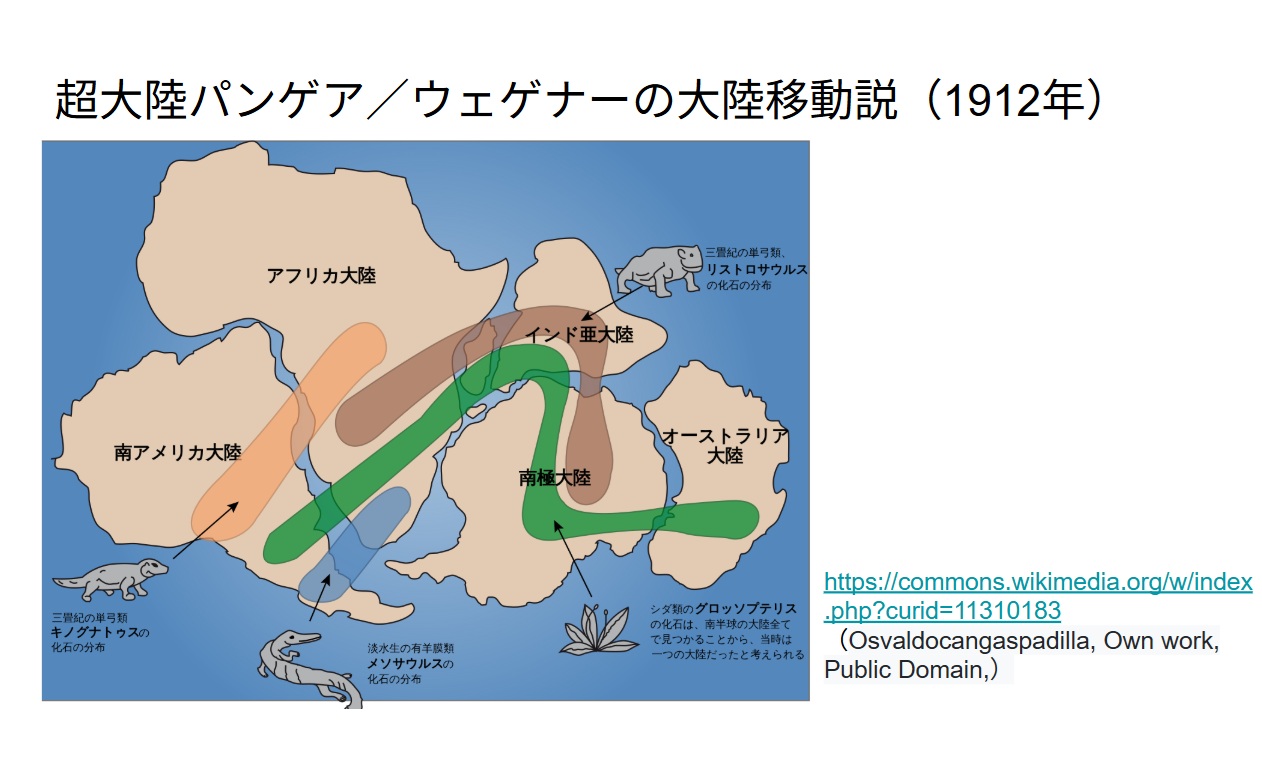

まずは地球です。

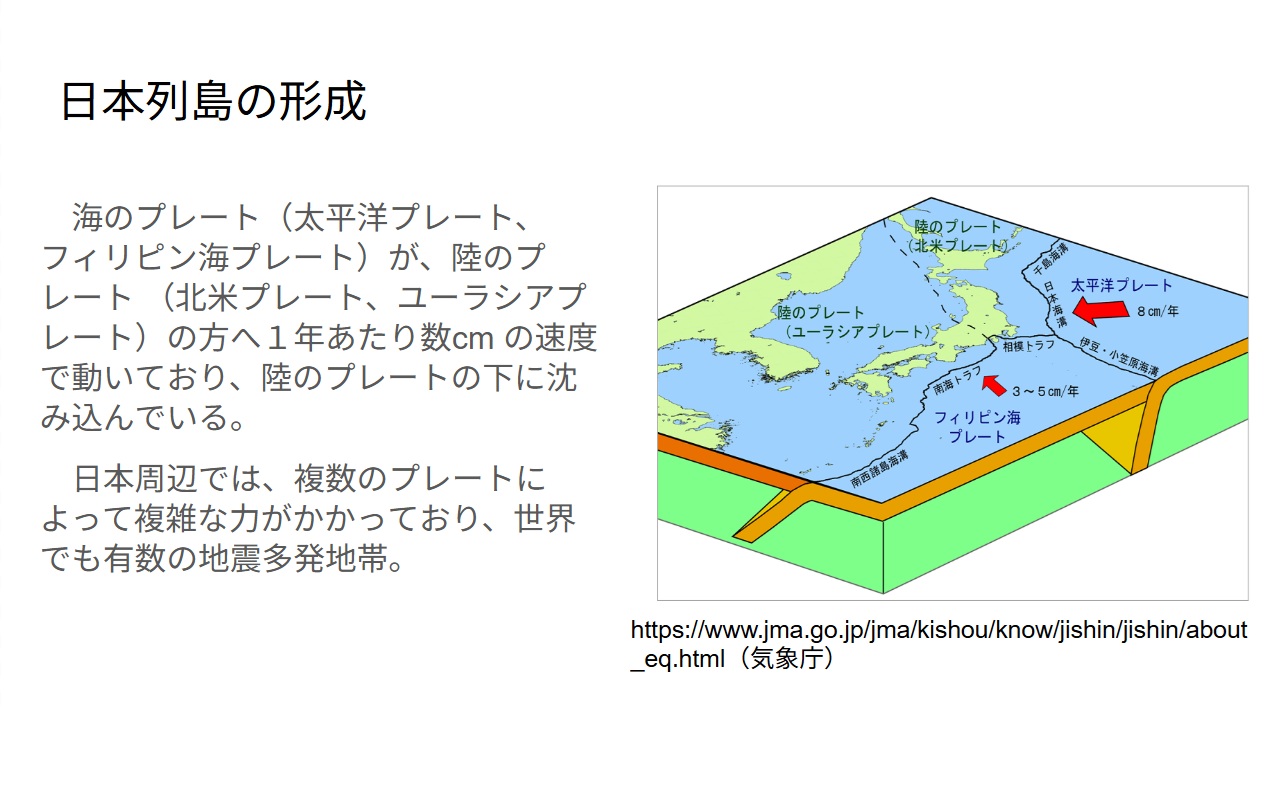

約138億年前に宇宙ができ、地球は約46億年前に誕生。どのように大陸が移動して今のような形になったのかや、それがどうして起こるのかということで地球の構造について説明。続いて4つのプレート(太平洋、北アメリカ、ユーラシア、フィリピン海)が動くことによってできた日本列島について話は続きます。

日本列島の成り立ちと変化ということで、約5億年前から150万年前までに起こった4つの大きな動きについて説明。そのことから日本列島は、地球全体の火山活動や大地の旅、プレートの複雑な動きによる大地の変化が成り立ちの要因であることが分かりました。

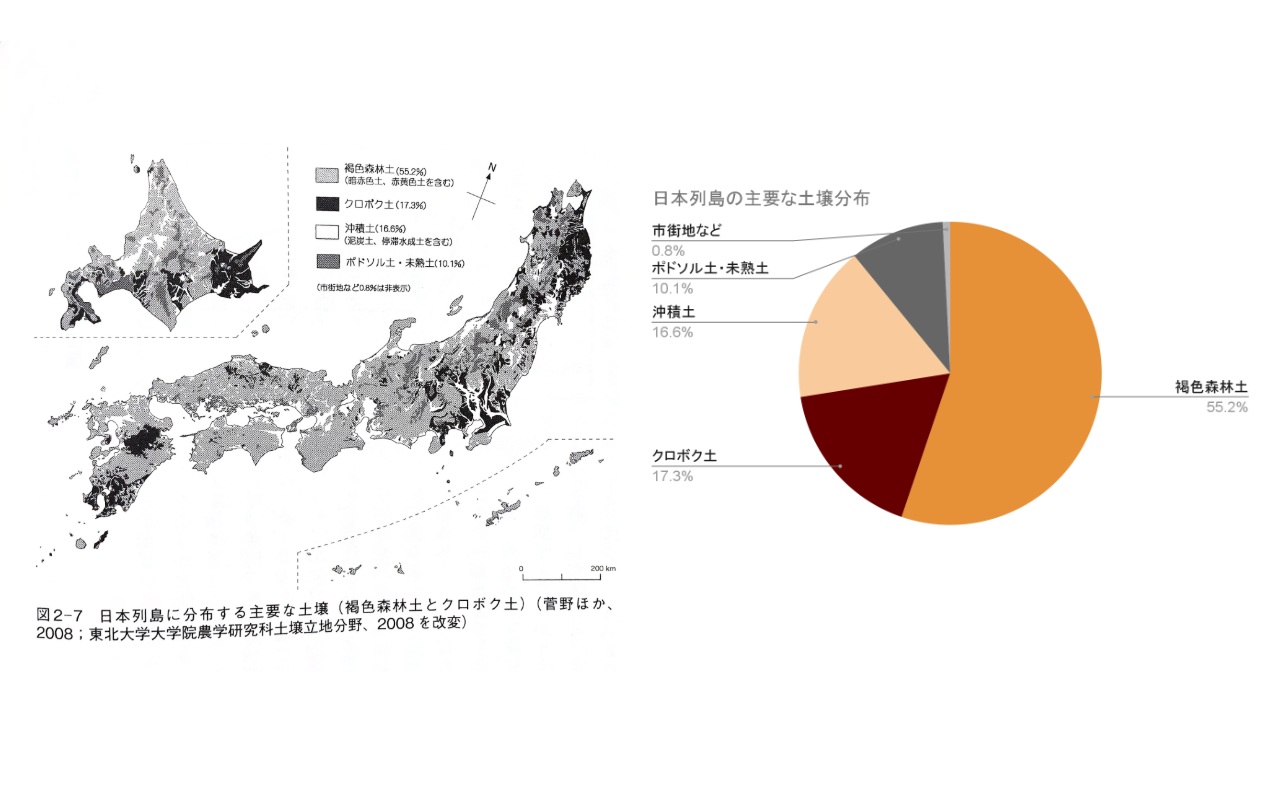

日本の主な土壌は広葉樹林下に分布する「褐色森林土」が最も多く、ほかにクロボク土や沖積土などがあり、プレートの複雑な動きなどによって地形や地質の種類もかなり多様性に富んでいると言えるといいます。

また日本の農業などを支える肥沃な土壌は、ひとつの要因ではなく火山活動や有機物の循環、雨などの働き、様々な自然現象の恩恵を受けて成り立ち、変化し続けているのだそう。

続いて長野県。

長野県には、日本列島を南北に横断する「糸井川静岡構造線」と日本列島を東北日本と西南日本に分ける「フォッサマグナ」、日本の西南を内帯と外帯に分けて南アルプスを縦断している「中央構造線」があり、極めて複雑な地質であるという説明がありました。

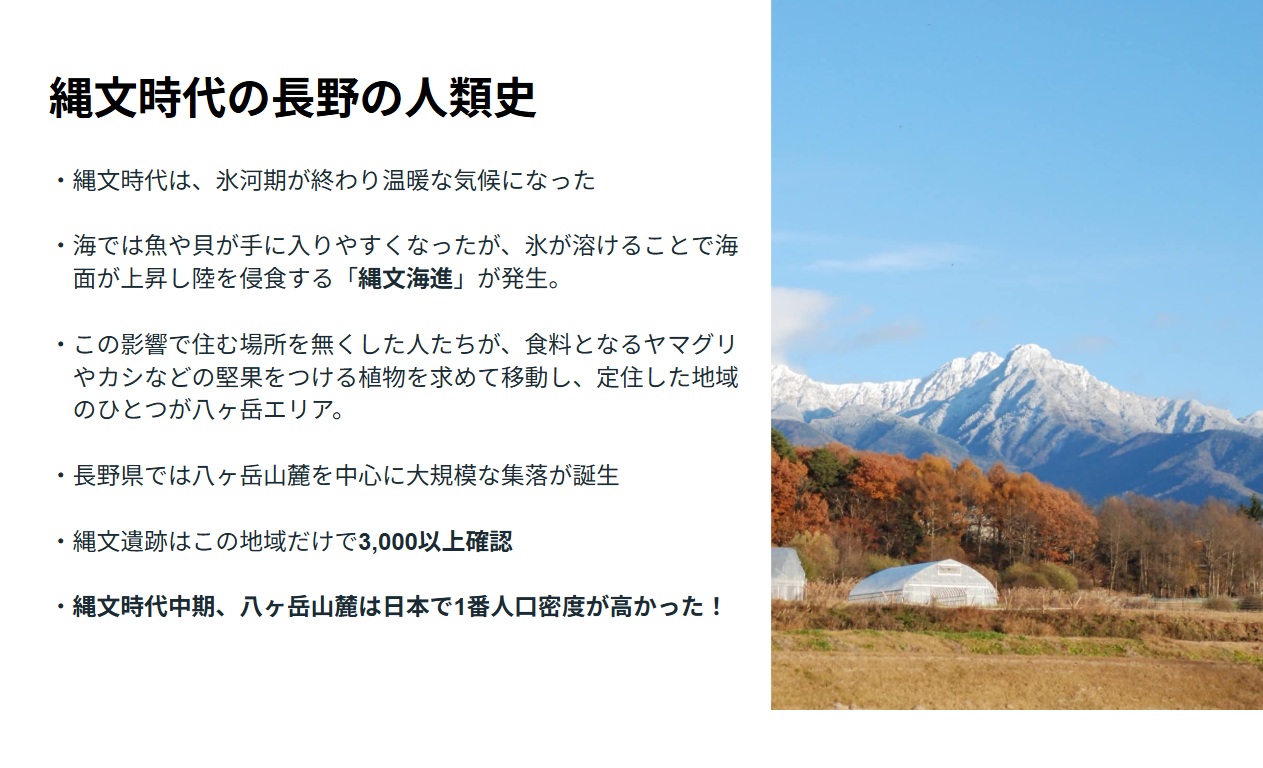

また、南アルプスの誕生や長野県での人類史のはじまり、縄文時代に八ヶ岳山麓を中心に大きな集落が誕生したこと、標高や地形に合わせた暮らしがあったことを学びました。

最後に、私たちの会社がある伊那市西箕輪について。

西箕輪は水はけが良すぎる扇状地であったことから、農業に使う水の確保がとても大変な土地だったそう。旧石器時代から人々が生活を始めていたことが分かっていますが、水不足のため乾燥に強い作物や桑が育てられてきました。

現在の西箕輪の特徴としては、西天竜幹線水路によって水の利用が改善したことで緩やかな傾斜地には水田や畑、果樹園が広がっていたり、工業団地が造成されたことから20社以上の企業が立地する産業の集積地となっていたり、信州大学農学部のキャンパスが大きな敷地を占めており農場や演習林を有していることで、日本の農林学研究において重要な役割を担っています。

伊那市西箕輪には長い間水の確保という課題がありましたが、人々が用水路などで課題を克服し時代に合わせて土地利用を変化させてきた土地であると言えます。

マクロからミクロへと学びを深めていく中で、地球の誕生から日本列島ができ、人類の祖先が移動し今西箕輪で働いている私たちにつながっているということが分かりました。

大地から何を学ぶのか?

大地がないと自分たちの生はない。大地との相互的関係性を考え、本質的なことを忘れずに立ちかえることが大事である。

最後にアニメーション「木を植えた男」を見て、午前中の座学は終わりました。

“やまとわの森”の道をつくる

お昼休みの間にザーッと振り出した雨。午後は、“やまとわの森”の道の整備作業を予定していました。

雨が降ったり、止んだり。作業ができるかどうか判断に迷いましたが、森の中は少し雨がしのげるし、ひどくなったら無理せず中止しても良いので「まずはやってみよう」ということになりました。

4年前「第18回基本の木会議“やまとわの森を歩こう”」の際に担当者が整備した森の中の道を、4チームに分かれて再び綺麗に整えていきます。

ノコギリやナタ、クワを使って、チームで協力しながら整備していきます。

雨が強くなる時もありましたが、葉が茂る森の中ではそこまで気にならずに作業を進めることが出来ました。

歩く際に邪魔な木を間伐したり、ササを刈ったり。作りたての道が歩きやすいように、何度も踏み固めます。

森の入り口の斜面には階段をつくり、歩道の谷側には枝を置いて整えました。

時間いっぱい作業をして、道づくりは終了。

森を出ると雨はいつの間にか止んでいて、二重の虹が見えました。

まとめの会では「できたばかりの道をこれからどんどん歩いて踏み固めて、しっかりとした道にしていきたい」という感想や「天気に振り回された一日だったけれど、逆にそのお陰で大地について体で感じながら作業できたのがとても良かった」という感想が出ました。

午前中の座学から午後の作業まで盛りだくさんの基本の木会議でしたが、いつもの時間内ではできないことに取り組めた一日。頭を使い、身体を使うことで大地について深く学び、体感することが出来ました。