伊那市市民の森は、伊那市内を流れる小黒川と小沢川に挟まれたますみが丘の平地林に位置しています。

これまで個人やボランティアグループなどの市民や学校、行政などの協働によって整備、利用する活動が進められており、子ども向けのワークショップやマルシェ、焚き火イベントなどが行われ市民にとって身近な森です。

伊那市では令和5年度より、伊那市内の森林事業に携わる有識者や地域の人を交えた「市民の森活用検討部会」を設置。全体のゾーニング及び利用面と整備面の目標を設定するとともに、林内の現地調査を行い将来の目標林型を定めました。より多くの市民に気軽に利用してもらえるよう、この目標に基づき必要な整備を実施しています。

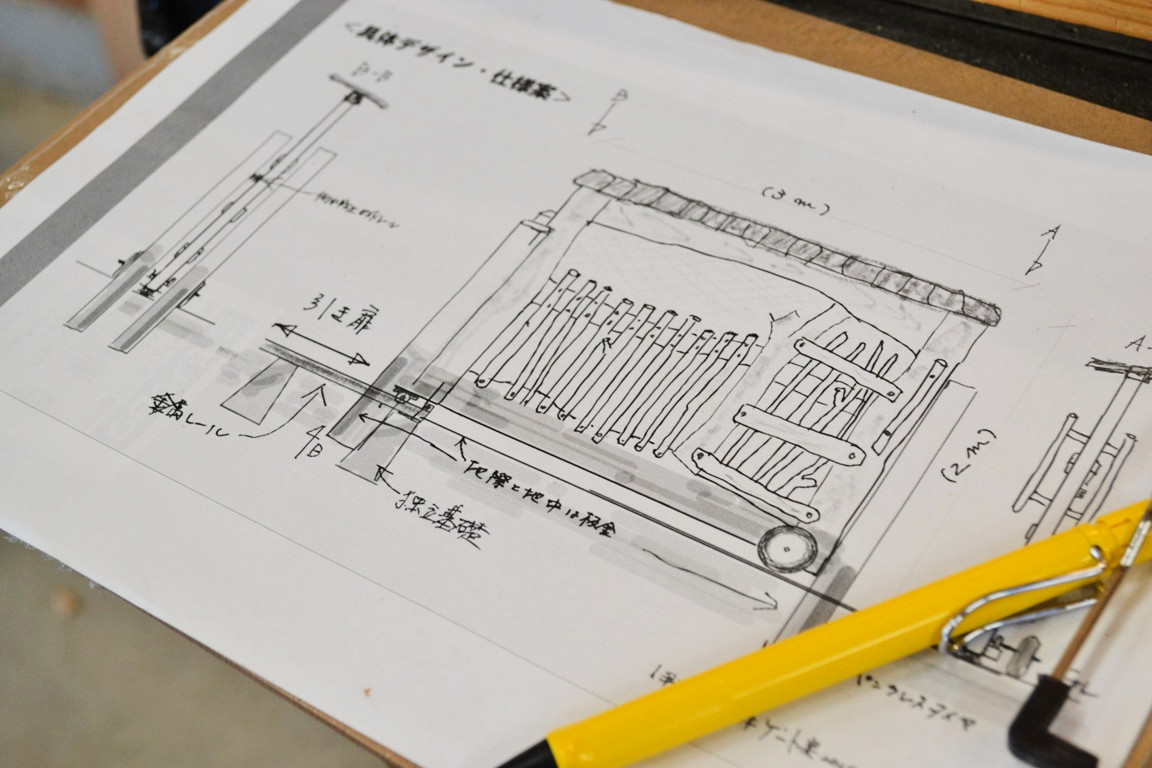

今回、市民の森利用整備計画のひとつとして、鳩吹公園から近いメインの入口の木製ゲートをデザイン、制作、設置しました。

ゲートの仕様は左開きの引き戸。レールに沿って動くようになっています。

今回のゲートをデザインした中村さんは、昔は自由に入ることができた森の周りを、獣害対策のためのフェンスで囲っていくということが本当に良いことなのか、フェンスがあることで「森に入ってはいけないという心理が働くのではないか」という思いを抱えていたといいます。

新しく作るゲートが森と人の結界のようになってしまうのではなく、森に行くのがワクワクするようなそんな楽しいものにしたいという思いを込めました。

今回のデザインには、哲学者ルドルフ・シュタイナーによる建築の思想を取り入れています。自然界には直線やシンメトリーはほぼ存在しないというシュタイナーの考え方から、曲線とアシンメトリーで構成し、森の中にあるゲートとして自然に溶け込むデザインになっています。

今回材料に使用したのは、長い間木材倉庫に保管され出番を迎えるのを待っていた9種類の地域の木です。

曲がった木、重たい木、少々虫に食われている木

私たち人間がそうであるように、木にも様々な個性があり、自然界では当たり前のことです。

現代は木の個性を活かせる木製品を作れる機会が少ないのですが、森の中に設置された今回のゲートでは、ひとつひとつの個性が光ります。

耳付きや曲がったりねじれたりしている材料を使っていることから、構造の全てを手加工で仕上げています。樹種が異なり個性的な板同士を組む際には、材料の特性や大きさを考慮し、場所によって最適な加工方法を選択しています。

最も強度を高めたい外枠の四隅は、ほぞ組をした上で込栓(こみせん)を打ちました。

込栓は日本建築に古来より利用されてきた伝統技法です。ほぞで固定された接合部をより強固につなぐために、ほぞの側面から穴を開け、そこへ栓を挿入し固定します。

また、栓を打つだけでなく、飛び出た頭の長さを程良い長さに整えて面取りし、ゲート全体の雰囲気になじませるため表面に焦げ目をつけました。細部のこだわりこそが、ものにおける印象に大きな影響を与えます。

屋根は垂木と野地板からなる構造の上へ波トタンを設置しました。波トタンは新しいものではなく、別の場所で使われていたものを再利用し、叩いて平らにしてからカットして使用しています。

森やゲートの雰囲気となじむように考慮して、2色の波トタンをバランス良く配置しました。

鍵の部分は、栓を使用。シンプルに穴へ棒を入れて使用します。

不特定多数の方が出入りすることを考慮して、分かりやすく使いやすい形にしました。栓は分かりやすいように他の部分と異なる白色にし、市民の森の外からも中からも栓を使えるように工夫して設置しています。

森の中に設置されたゲート。

このゲートをきっかけとして市民の森がより身近な森になるとともに、多くの市民の皆さんが森に親しんでいただけるようになればと願っています。

<information>

・納品プロダクト/ゲート

・樹種/カエデ、ケンポナシ、コナラ、キハダ、クリ、キリ、アカマツ、スギ、ヒノキ

・木の産地/伊那市

・納品時期/2025年9月

・所在地/伊那市ますみが丘

・クライアント/伊那市